|

Technique

de la gomme bichromatée

La

technique de la gomme bichromatée a été inventée dans le but de

reproduire des œuvres sans être obligé de les

graver. La gravure était la seule technique de reproduction

qui existait jusqu'au milieu du XIXe siècle (voir l'exemple de

la très belle gravure

au burin de J. B. Danguin

(1823-1894) du portrait d'Hendrickje

Stoffels de 1654

et la presse en bois

de la maison

de Plantin à Anvers). La découverte des

procédés de reproduction photosensibles (dont la technique de

la gomme bichromatée fait partie) aux environs de 1850 et dans

le domaine de l'imprimerie l'invention de la Linotype (Ottmar

Mergenthaler) et de la Monotype (Tolbert Lanston) vers 1880

révolutionnèrent les techniques de reproduction. Ils avaient

pour but la reproduction d'œuvres plus facilement que l'utilisation de la gravure

et surtout permettre de faire un très grand nombre de tirages.

En 1832, Gustav Suckov découvrit la sensibilité à la lumière

des chromates. En 1839, Mungo Ponton s'aperçut qu'un papier

imbibé d'une solution de bichromate de potassium était

sensible à la lumière. En 1840, Edmond Becquerel remarqua que

l'on pouvait augmenter la sensibilité à la lumière si le

papier était enduit d'amidon ou de gélatine. En 1852, William

Henry Fox Talbot montra que les colloïdes, comme la gélatine

ou la gomme arabique devenaient insolubles après mélange avec

du bichromate de potassium et après exposition à la lumière.

En 1855, Alphonse Louis Poitevin breveta le procédé au

charbon, qui consiste à ajouter du charbon au mélange colloïde

+ bichromate de potassium. En 1858, John Pouncy utilisa des

pigments colorés avec le mélange gomme arabique + bichromate

de potassium, définissant la technique de la gomme bichromatée

et obtint les premiers tirages en couleur. Le grand

photographe qui a utilisé la technique de la gomme bichromatée

au début du XXe siècle est Robert

Demachy.

L'aquarelle ou la gouache sont

principalement constituées d'un liant, la gomme arabique qui

est de la sève d'acacia, et de pigments qui définissent la

couleur. La gomme arabique est une colle soluble dans l'eau.

Elle est dite réversible, car après séchage elle peut être

dissoute de nouveau dans l'eau. Les peintures utilisant la

gomme arabique comme liant sont réversibles, lorsqu'elles sont

peintes et sèches, elles peuvent être lavées car la gomme

arabique se dissout dans l'eau. Si au mélange eau + gomme

arabique + pigment, on ajoute du bichromate de potassium, on

obtient une peinture photosensible qui après exposition aux UV

devient insoluble. Pour effectuer un tirage à la gomme

bichromatée, on peint sur du papier aquarelle une couche du

mélange photosensible. Lorsque la couche photosensible est

sèche, on la recouvre d'un négatif et on l'expose aux

rayonnements UV. Après exposition, on met le papier dans

l'eau. Les parties de la couche photosensible qui ont été

exposées aux UV adhèrent au papier, les autres vont se

dissoudre dans l'eau. On peut donc reproduire, une photo, un

dessin, une gravure ou une fleur ... en utilisant la technique

de la gomme bichromatée. On peut superposer plusieurs tirages

de couleurs différentes. C'est une technique qui se situe

entre la gravure, l'imprimerie, la peinture et la

photographie. C'est un procédé simple qui donne de très beaux

résultats.

Cette technique est

particulièrement bien adaptée pour reproduire les dessins et

les gravures de Rembrandt. Elle ne fournit pas une simple

copie, elle permet d'obtenir des tirages stables qui sont plus

beaux que des photographies. Elle offre donc la possibilité

d'explorer et de présenter le monde fascinant des dessins de

Rembrandt et d'étudier leurs liens avec ses eaux-fortes.

Cependant, c'est un procédé artisanal qui est long à mettre en

œuvre

et ne permet pas des tirages en grand nombre.

Omval (1641), {Rijksmuseum,

Amsterdam},

représente un vilage situé aux abords d'Amsterdam, le long

de l'Amstel. Cette gravure est une œuvre emblématique de

Rembrandt, dans laquelle il capture la vie sur le fleuve :

un piéton échange avec les occupants d'un bateau qui passe,

tandis que, presque imperceptibles, des amoureux se cachent

dans le feuillage derrière un arbre. Ces derniers

symbolisent la liberté face aux conventions religieuses,

constituant ainsi un pied de nez de Rembrandt aux autorités

religieuses qui l’avaient condamné pour sa conduite de vie

jugée immorale. Cette gravure respire la vie, loin

de donner l'impression d'une image figée. Pour Rembrandt, le

village d'Omval, pourtant sujet de la gravure, devient

secondaire par rapport à la vitalité de la berge et du fleuve.

On remarquera, en haut à droite de la gravure, de petits

traits réalisés par Rembrandt pour tester la pointe qui lui

permettait d'attaquer la couche de vernis. Fidèle à son esprit

libre et indifférent au "qu'en-dira-t-on", Rembrandt est l'un

des très rares graveurs à laisser sur sa plaque ses essais ou

même ses erreurs.

Le moulin De Run à Omval (circa 1688-90), {Rijksmuseum,

Amsterdam}, est une gravure réalisée par

Jan Vincentsz van

der Vinne, d'après Laurens

Vincentsz van der Vinne. Cette gravure,

produite environ cinquante ans après celle de Rembrandt,

représente également la vie sur le fleuve à Omval. Sur le plan

technique, il s'agit d'une très belle gravure. Cependant, elle

illustre clairement la différence de traitement des sujets

entre Rembrandt et ses contemporains, soulignant la liberté et

l'expressivité uniques que Rembrandt insufflait dans ses

dessins et gravures.

Rembrandt avait une très forte personnalité, il ne se

laissait jamais influencer par le qu'en dira-t-on, les

conventions et les changements de mode, son seul souci était

de représenter la vie telle qu'elle était et il se laissait

guider par une inspiration et une vision hors du commun.

Cette manière de faire égara beaucoup de ses contemporains

et des grands collectionneurs. Citons par exemple La

ronde de nuit (1642), la toile fut

admirée mais dérouta. Sa toile La

conspiration des bataves sous Claudius Civilis (1661), peinte à la demande de la mairie

d'Amsterdam fut rejetée par celle-ci. Enfin certaines de ses

gravures, jugées immorales ou vulgaires ne furent jamais

acquises par certains grands collectionneurs. Sa manière de

vivre était jugée immorale par les autorités religieuses et

beaucoup de ses contemporains, et notons que même au faîte

de sa gloire, il ne fut jamais invité au château de Muiden,

où se retrouvaient les cercles influents de la vie

artistique d'Amsterdam.

Sa vie sentimentale ne fut pas un long fleuve tranquille.

En 1634, il se marie avec Saskia van Uylenburg, son grand

amour. Ses trois premiers enfants ne survivront pas, seul

le quatrième Titus deviendra adulte. Saskia meurt en 1642.

Il se lie ensuite à Geertje Dircx, mais sa nouvelle

liaison avec Hendrickje Stoffels entraîne une rupture

particulièrement dramatique d'avec Geertje. Avec

Hendrickje, il a une fille, Cornelia. Hendrickje décède

probablement de la peste en 1663 et Titus meurt de la

peste en 1668, un an avant Rembrandt.

Ses œuvres contiennent

souvent des messages cachés. Citons par exemple, la toile

Le

retour du fils prodigue (1668 –

1669). Rembrandt voulait représenter le fils prodigue reçu

par son père et sa mère alors que sur la toile seul le

père reçoit le fils, il a donc suggéré la présence de la

mère en peignant une main de femme et une main d'homme au

père. C'est peint de manière tellement remarquable que ce

n'est pas choquant et ne se remarque pas au premier

regard. Dans la toile Paysage

au pont de pierre

(circa 1638), la lumière qui traverse un

ciel très sombre et tourmenté, éclaire le canal, le

pont et la ferme, lieux de vie, alors que l'église ne

reçoit aucune lumière.

Rembrandt en plus d'être

peintre, était également marchand d'art et un grand

collectionneur d'œuvres, d'objets divers

et vêtements qui lui servaient pour ses peintures. Il

était en conflit permanent avec les marchands d'art

car il voulait que les œuvres soient payées leur

juste prix. Ceux-ci se vengèrent quand ils le purent,

et se mirent d'accord lors de la vente consécutive à

sa faillite pour que les prix soient ridiculement bas,

entraînant une faillite colossale. Au sommet de sa

gloire, Rembrandt gagnait beaucoup d'argent, mais le

dépensait facilement, plusieurs facteurs dont un

placement hasardeux firent qu'il ne put plus

rembourser l'emprunt qu'il avait contracté pour

acheter sa maison. Après sa mise en faillite et la

vente de tous ses biens (1656 – 1658), Rembrandt

continua à peindre et produisit quelques-unes de ses

plus belles toiles. Il reçut quelques commandes, mais

mourut dans la misère. Après sa mort il ne

restait pas suffisamment d'argent pour lui payer une

tombe.

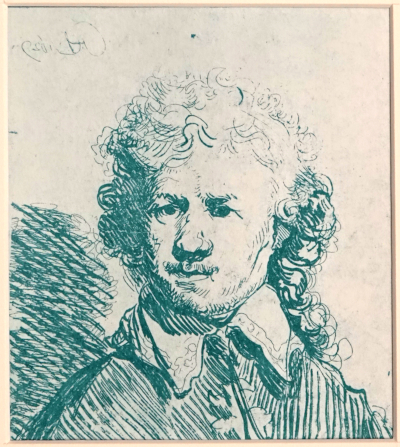

Autoportrait

(circa 1628-29, Benesch, B 54, circa 1629,

Schatborn & Hinterding,

D 628), {Rijksmuseum, Amsterdam},

est un dessin réalisé au pinceau et à la plume

pendant la période de Leiden. Il fait partie des

premiers autoportraits conservés de Rembrandt.

L'artiste réalisa de très nombreux autoportraits,

non seulement en dessin, mais aussi en gravure et en

peinture. Ces œuvres lui permirent, dès ses débuts,

de perfectionner sa technique de gravure, d'étudier

l'expression du visage pour exprimer différentes

émotions, telles que la peur, l'étonnement, etc.

Plus tard, ses autoportraits devinrent également un

moyen de suivre l'évolution de son visage tout au

long de sa vie. Sa dernière peinture est un

autoportrait. La principale

caractéristique de ses autoportraits réside dans

l'émotion et l'humanisme qui s'en dégagent. Dans ses

œuvres, il lui arrivait fréquemment de se représenter.

Lorsqu'il devint célèbre, de nombreuses personnes

désiraient acquérir un portrait de Rembrandt, ce qui

l'incita à réaliser encore davantage d'autoportraits.

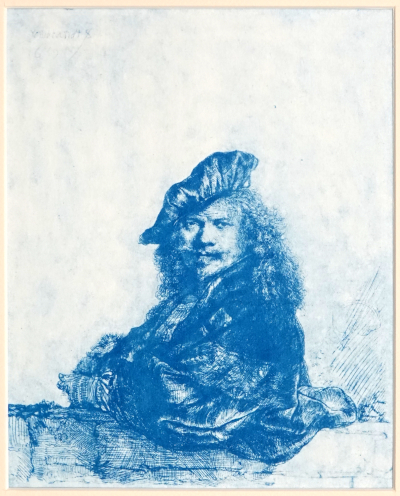

Autoportrait (circa 1629),

{Rijksmuseum, Amsterdam}, est une

gravure réalisée d'après le dessin Autoportrait de

1628-1629 (page 10). Il s'agit de l'une des

premières gravures de Rembrandt, qui avait commencé

la gravure dès 1625-1626. Afin de conserver la

souplesse du trait et sa spontanéité, Rembrandt

dessine directement sur la plaque de métal, comme il

le ferait sur une feuille de papier, et le tirage

est inversé. La méthode de gravure qui permet de

maintenir cette souplesse et cette spontanéité est

la gravure à l'eau-forte. Dans

cette technique, la plaque de cuivre est d'abord

recouverte d'un vernis. Rembrandt y dessine ensuite

avec une pointe fine, ce qui enlève le vernis. La

plaque est ensuite plongée dans un bain d'acide

(appelé eau-forte au XVIIe siècle), qui attaque le

cuivre là où le vernis a été enlevé. Il est

intéressant de comparer cette gravure avec celle de l'Autoportrait avec

l'avant-bras appuyé sur un rebord de pierre,

réalisée dix ans plus tard. Lorsqu'il dessine ou peint

un autoportrait, Rembrandt se regarde dans un miroir,

ce qui entraîne une inversion de l'image. Cependant,

lorsqu'il grave un autoportrait d'après un de ses

dessins, il reproduit le dessin sur la plaque de

métal, et le tirage de la gravure est inversé par

rapport au dessin original. Le tirage final devient

ainsi une représentation non inversée de Rembrandt,

comme on pouvait l'observer en réalité. Le plus bel

autoportrait de Rembrandt est probablement la gravure

de 1639, que l'on pourrait considérer comme une

véritable « photographie » de l'artiste à ce moment de

sa vie.

Autoportrait

avec l'avant-bras appuyé sur un rebord de

pierre (1639),

{Rijksmuseum, Amsterdam}, est une gravure à comparer avec l'Autoportrait de

1629. À cette époque, Rembrandt atteint le

sommet de son art de la gravure, réalisant

l'un de ses plus beaux autoportraits.

Cependant, sur le côté droit de la gravure,

il laisse un début d'esquisse ainsi que des

rajouts de traits au crayon (les pierres du

mur). Ces éléments suggèrent que ce tirage

est probablement l'un des premiers, et que

Rembrandt s'est posé la question de savoir

s'il allait continuer à travailler sur la

plaque. Finalement, il jugea que la gravure

était achevée et la laissa dans cet état. Ce qui semble l'intéresser avant tout

est la représentation de l'expression de son

visage et du luxe de ses vêtements. Les traits

esquissés indiquent également une forme de

nonchalance vis-à-vis des conventions

artistiques et une certaine distance par

rapport à l'image qu'il renvoie. Rembrandt

semble se moquer de l'idée de la perfection

formelle, privilégiant une représentation plus

spontanée et personnelle. Les ventes de

tirages de ses gravures constituaient une

source de revenus régulière et non négligeable

pour l'artiste. Cette gravure sera suivie de

la peinture Autoportrait

à l'age de 34

ans.

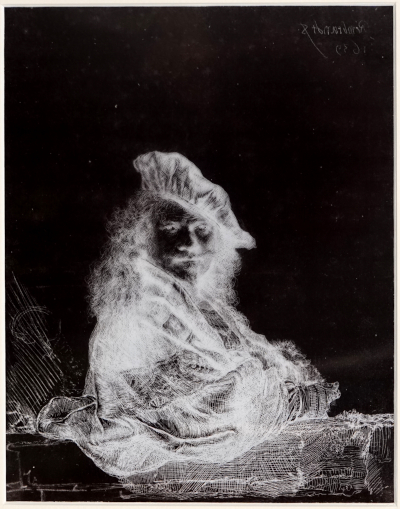

On peut voir ci-dessus le transparent

utilisé dans la technique de la gomme

bichromatée pour reproduire la gravure Autoportrait

avec l'avant-bras appuyé sur un rebord de

pierre de 1639. Le

transparent est placé sur la feuille peinte

avec l'aquarelle photosensible, et l'ensemble

est ensuite exposé aux rayonnements UV. Ces

rayonnements traversent le transparent dans

les zones blanches, qui sont transparentes. Après

l'exposition,

la feuille est plongée dans l'eau. Les parties de

la couche photosensible qui ont été exposées aux

UV adhèrent au papier, tandis que les autres se

dissolvent dans l'eau. Ainsi, on obtient la

reproduction de la gravure de Rembrandt. Le temps

d'exposition aux rayonnements UV dépend de la

couleur de l'aquarelle utilisée. Dans la technique

de la gomme bichromatée, le transparent joue un

rôle similaire à celui de la plaque de métal en

gravure, servant de support pour la reproduction.

Nous nous intéresserons aux dessins de Rembrandt,

ainsi qu'à ses gravures qui sont indissociables de

ses dessins. Les deux étaient le moyen privilégié de

Rembrandt pour mener à bien ses expériences, à

savoir comment représenter la vie telle qu'il

pouvait l'observer autour de lui. Rembrandt fut

l'un des plus grands dessinateurs et aquafortistes

de tous les temps. Il fut avec Katsushika Hokusai

(1760 – 1849) et Käthe Kollwitz (1867 – 1945),

celui qui exprima le mieux les sentiments des

humains et des animaux qu'il dessinait,

l'atmosphère des scènes ou des paysages qu'il

voulait représenter.

La

caractéristique première de ses dessins est la

liberté du trait et le côté parfois totalement

imprévisible du tracé. Dans son documentaire

« Le mystère Picasso » (1956),

Henri-Georges Clouzot, essayait de répondre à la

question : que se passe-t-il dans le

cerveau d'un peintre lorsque celui-ci

travaille ? On peut retrouver la démarche

créative de Rembrandt en regardant comment ses

dessins préparatoires, parfois très

rudimentaires, lui permettaient quand il

s'estimait prêt, quelquefois après plusieurs

années de réflexion, de produire un chef-d'œuvre. Le résultat

final, techniquement insurpassable, a toute

l'apparence des plus grands tours de

magie : d'apparence facile mais

techniquement incompréhensible, c'est parfait

(voir par exemple la gravure : La

pièce de cent florins et ses études

préliminaires). On peut retrouver les différents

problèmes qu'il résolvait durant les différentes

étapes de son travail. Dans une première étape,

il analysait les problèmes de mouvement ou de

construction. Dans une seconde étape, lorsqu'il

avait compris les problèmes de mouvement et de

construction générale, il se concentrait sur

l'expression des personnages ou des animaux et

la reproduction de l'atmosphère de la scène

qu'il décrivait. Dans une troisième étape, il

plaçait les ombres et les lumières pour indiquer

les volumes et la hiérarchie des plans.

Rembrandt aimait également copier les maîtres

anciens.

Il faisait des croquis probablement tous les

jours. En quarante ans, sur la base de trois

croquis par jour, on peut penser qu'il a réalisé

un minimum de quarante mille croquis ou dessins.

Seuls, des paysages, des scènes de la Bible, des

scènes de la vie peuvent être des dessins très

achevés, mais très souvent ce sont des esquisses

intermédiaires, qui n'ont malheureusement pas

intéressé ses contemporains ou les collectionneurs

et l'énorme majorité de ses dessins préliminaires

a disparu.

Rembrandt avait beaucoup d'élèves qui ont dessiné

à sa manière, et comme la plupart des dessins

n'étaient ni datés ni signés, il peut être

extrêmement difficile de dater et d'attribuer avec

certitude les dessins de Rembrandt.

Après sa mise en faillite et la vente de sa

maison, de sa presse, de ses collections et de ses

biens en 1658, Rembrandt dut déménager en 1660 et

se concentra sur la peinture. Il nous reste

beaucoup moins de dessins correspondant à la

période 1660 – 1669.

La méthode d'étude de

Rembrandt

Lorsque Rembrandt observe

une scène quelques secondes ou imagine une scène,

il décompose les difficultés en plusieurs étapes

pour les comprendre.

Dans la première étape, Rembrandt analyse et

cherche à comprendre la construction et/ou le

mouvement de la scène. Mais il va dessiner la

scène de manière totalement différente s'il

observe une scène statique ou quasi-statique

(c'est-à-dire en mouvement lent) ou bien s'il

observe une scène en mouvement rapide (par exemple

des danseurs ou un homme montant à cheval). Dans

le cas d'une scène statique ou en mouvement lent,

le dessin de Rembrandt représente quasiment une

photo et correspond à un arrêt sur image du film

qu'il observe, alors que dans le cas d'une scène

en mouvement rapide, le dessin de Rembrandt

représente une superposition de photos du film qui

décrivent le mouvement rapide. Pour illustrer les

deux variantes de cette première étape nous

présenterons

deux dessins : le Couple

de mendiants avec un chien

et le Couple

de campagnards dansant.

Lorsque Rembrandt observe une scène dont une

partie est quasi-statique et une partie est en

mouvement rapide, il combine les deux variantes

dans le même dessin. C'est par exemple le cas dans

le dessin : Un homme aide un cavalier à

monter sur son cheval.

Dans la deuxième étape, Rembrandt cherche à

comprendre l'expression des personnages ou des

animaux de la scène. Pour illustrer cette

deuxième étape nous présenterons deux

dessins : Le

sacrifice de Manoach

et Soldats

faisant la bringue avec des femmes. Certaines études

combinent les deux méthodes de la première étape

ainsi que la seconde étape. Dans une partie du

dessin, Rembrandt étudie la composition de la

scène et dans une autre partie, il en analyse le

mouvement et enfin dans une troisième partie il

étudie l'expression des personnages ou des

animaux (voir le dessin Deux

chevaux dans un relais).

Dans la troisième étape, Rembrandt place les

ombres et les lumières pour indiquer la

hiérarchie des plans et traduire le volume de la

scène. Pour illustrer cette troisième étape nous

présenterons les dessins Le

soldat au bordel,

Le

vilain garçon,

la Jeune

femme allongée

et la gravure L'ange

quitte

Tobit et sa famille.

Ces études montrent l'extraordinaire faculté

qu'avait Rembrandt pour mémoriser, comprendre et

traduire les caractéristiques d'une scène qu'il

observait quelques secondes ainsi que ses facultés

exceptionnelles de dessinateur. Notons que lorsque

Rembrandt cherchait à comprendre un problème,

certains détails du dessin ne l'intéressaient pas

et il les traitait de manière bâclée ou

désinvolte, ce qui fit dire à des critiques que

Rembrandt ne savait pas dessiner !

Une grande caractéristique du travail de

Rembrandt est qu'il ne dessinait, ne gravait ou ne

peignait jamais deux fois de la même manière un

sujet donné. Pour garder la fraîcheur et la

spontanéité du dessin, Rembrandt changeait

notablement le dessin de la scène lorsqu'il

passait d'une étape à la suivante ou d'une

technique à une autre, dessin puis gravure, dessin

ou gravure puis peinture. Ce qui, de surcroît, lui

permettait d'étudier plusieurs manières de

représenter la scène tout en résolvant les

difficultés techniques qu'elle contenait. Cette

manière de faire lui permettait d'aborder un thème

donné pendant plusieurs décennies sans jamais se

répéter et elle montre les exceptionnelles

facultés d'imagination et de mémoire de Rembrandt.

Notons que ces facultés exceptionnelles

s'entretiennent et se travaillent. Citons

l'exemple de Katsushika Hokusaï qui décida de

dessiner un lion différent tous les jours et qui

en réalisa plusieurs centaines !

Première

étape

Lorsque

Rembrandt dessine des scènes correspondant à

la première étape, il réalise le dessin sur

place juste après avoir observé la scène

(observation qui dure une trentaine de

secondes au maximum).

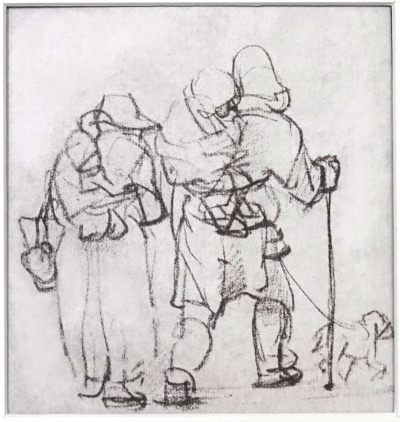

Couple de

mendiants avec un chien (circa

1647-48, Benesch, B 751, Schatborn & Hinterding,

D 390), {Albertina, Vienne}.

Le dessin Couple de mendiants avec un chien

illustre la manière dont Rembrandt étudie la

construction d'une scène éphémère

quasi-statique, c'est-à-dire en mouvement

lent. Les traits sont simples et délimitent

les formes des personnages et du chien sans

s'attarder sur les détails précis tels que

les mains ou les vêtements. Pourtant,

l'atmosphère de la scène est déjà

parfaitement traduite : on perçoit la marche

des personnages et le contraste entre

l'effort des parents et le sommeil paisible

des enfants portés sur leur dos. Ce croquis est un véritable arrêt sur

image du film que regarde Rembrandt,

témoignant de ses extraordinaires facultés à

mémoriser et analyser une scène observée en

quelques secondes. Il ne faut pas oublier que

Rembrandt dessinait quotidiennement, aussi

bien dans son atelier que lors de ses

promenades. Il croquait la vie où qu'il soit —

dans la rue, à la campagne, dans les tavernes

et tous les lieux où il pouvait observer la

réalité quotidienne.

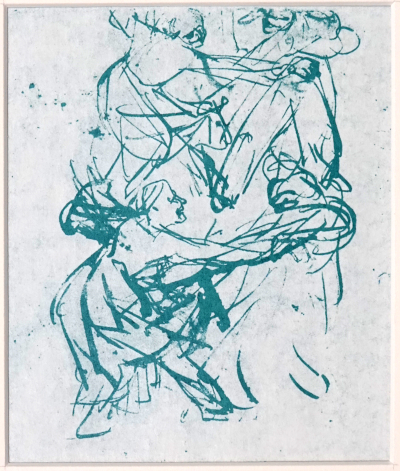

Couples

de campagnards dansant

(circa 1635, Benesch, B 258 verso), {Graphische

Sammlung, Munich}. Ce dessin

représente deux couples de campagnards

dansant lors d'une fête. Il illustre la

manière dont Rembrandt aborde le problème

du mouvement dans une scène éphémère et

rapide. Contrairement au traitement des

scènes quasi-statiques, ici, il cherche

avant tout à comprendre et à suggérer le

mouvement plutôt qu'à délimiter

précisément les formes des personnages.

Aucun détail n’est véritablement défini :

en quelques traits, il évoque le

déhanchement du danseur qui entraîne sa

partenaire, accentuant l'impression de

mouvement en dédoublant les bras des

danseurs et les jambes de la danseuse. Ce dessin donne l'illusion d'une

superposition d'images successives, comme

autant de clichés d'un film en mouvement

rapide (voir également les dessins Un

homme aide un cavalier à monter sur son

cheval

et Deux

chevaux au relais). L'impression de danse et de

dynamisme ressort puissamment de ce croquis

spontané, réalisé en quelques lignes.

Rembrandt ne cherche pas à représenter

précisément les danseurs, mais à suggérer leur

élan et leur vivacité. En guise de touche

finale, il dessine les visages des femmes,

exprimant clairement leur amusement, tandis

que la tête de l'homme est simplement

esquissée. Cette représentation des visages

féminins, témoignant de leur joie, correspond

à la seconde étape de sa méthode, dans

laquelle il s'attache à traduire l'émotion des

personnages.

Combinaison

des

deux variantes de la première étape

Lorsque Rembrandt observe une scène dont

une partie est quasi-statique et une

partie est en mouvement rapide, il combine

les deux variantes dans le même dessin.

Un homme aide un cavalier à

monter sur son cheval (circa

1637, Benesch, B 363 recto, circa

1640-41, Schatborn & Hinterding, D

48), {Rijksmuseum, Amsterdam}. Rembrandt

observe un homme aidant un cavalier à

monter à cheval. Ce dessin est un

parfait exemple de la manière dont

Rembrandt combine dans une même

composition une partie quasi-statique et

une partie en mouvement rapide. La

partie quasi-statique du dessin est

représentée par le cheval et l'homme

debout à ses côtés, dessinés de manière

simple et précise, comme un arrêt sur

image. Rembrandt esquisse l'arrière du

cheval et une patte, suggère la tête et

le cou, et dessine sommairement l'homme

qui aide le cavalier. Rembrandt dessine

le cavalier qui a le pied gauche dans

l'étrier et qui tient la selle avec la

main gauche, au moment où il enfourche

son cheval. La partie en mouvement

rapide correspond au cavalier qui

enfourche son cheval. Pour capturer

cette dynamique, Rembrandt utilise une

technique de superposition d'images,

dédoublant le bras droit et le buste, et

triplant la jambe droite du cavalier.

Cette approche rend parfaitement l'élan

et la difficulté de la montée à cheval,

créant une impression de mouvement en

quelques traits rapides et énergiques.

Au verso de cette feuille, Rembrandt a

dessiné Un cavalier avec un

carquois,

suggérant qu’il a rapidement enchaîné

les croquis, passant de l'étude

dynamique à une image plus posée.

Le croquis Un homme aide un cavalier à

monter sur son cheval

a également inspiré la représentation du cavalier

dans la peinture La concorde de l'État (1637 - 1645, Museum Boijmans, Rotterdam), montrant comment

Rembrandt réutilisait et adaptait ses

études graphiques dans d'autres œuvres.

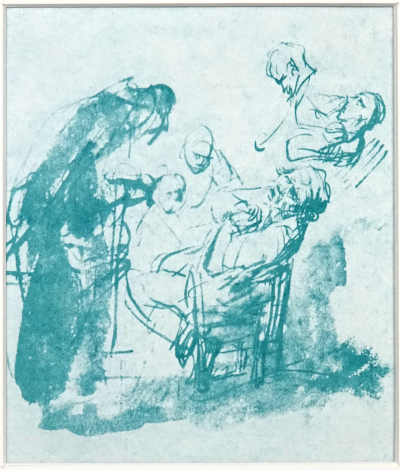

Le sacrifice de

Manoach (circa 1637-40, Benesch, B

180, circa 1635, Schatborn & Hinterding,

D 54), {Kupferstichkabinett, Berlin}.

Ce dessin est

l'une des plus belles représentations d'une

apparition et de l'envol d'un ange réalisées

par Rembrandt. Il illustre la scène biblique

où Manoach et sa femme, désespérés de ne pas

avoir d'enfant, sacrifient un agneau. Soudain,

un ange apparaît dans les flammes pour leur

annoncer la naissance de Samson, futur

libérateur d'Israël du joug des Philistins. Ce

croquis appartient à la deuxième étape de la

méthode de travail de Rembrandt, où il cherche

à exprimer l'émotion et la réaction des

personnages après avoir analysé et compris le

mouvement dans une étape précédente. Rembrandt

capte ici l'envol de l'ange, ainsi que le

recul de Manoach et de sa femme, témoignant de

leur surprise, de leur stupéfaction et de leur

peur. L'accent est mis sur le positionnement

des bras et des mains, ainsi que sur les

jambes de l'ange, pour intensifier la

sensation de mouvement et de légèreté.

Rembrandt ne s'attarde pas sur la précision

des détails comme les mains des personnages ou

les pieds de l'ange, ce qui lui a valu des

critiques injustifiées sur sa prétendue

incapacité à dessiner ces parties du corps.

Cependant, cette omission volontaire montre

bien que son objectif est ici de capturer

l'essence et l'émotion de la scène plutôt que

d'en détailler chaque élément. La liberté du

trait et le caractère imprévisible du tracé

traduisent parfaitement le caractère éphémère

et spirituel de cette apparition. Rembrandt

porte une attention particulière à

l'expression du visage de Manoach, moins

marquée pour celui de sa femme, montrant ainsi

où se concentre son intérêt dans cette étude.

Ce dessin incarne la manière de Rembrandt

d'équilibrer spontanéité et maîtrise technique

pour rendre l'instantanéité et l'impact

émotionnel d'une scène. Ce croquis a servi de

source d'inspiration pour d'autres œuvres de

Rembrandt, notamment la peinture L'ange

quitte Tobit et sa famille (1637) et la gravure L'ange

quitte Tobit et sa famille (1641).

Le traitement de l'ange dans ces œuvres montre

comment Rembrandt approfondit et enrichit

progressivement sa compréhension du mouvement

et de l'expression, passant de l'étude

préliminaire à l'œuvre achevée.

Trois

soldats faisant la bringue avec des

femmes

(circa 1635, Benesch, B 100 verso,

Schatborn & Hinterding,

D 31), {Kupferstichkabinett, Berlin}. Ce dessin a

été réalisé à la même période que Couple

de campagnards dansant. Il

correspond à la deuxième étape de

l'évolution artistique de Rembrandt.

L'artiste a résolu le problème de la

construction des couples et s'intéresse

désormais principalement à l'expression

des personnages. Le soldat du premier couple tente de

glisser sa main entre les cuisses de la femme,

qui réagit violemment : elle essaie de lui

retirer la main et s'apprête à le gifler.

Rembrandt dédouble le bras droit de la femme

pour suggérer le mouvement, tout en

privilégiant l'expression de son visage. Dans

le cas du deuxième couple, l'artiste montre

des personnages qui s'amusent en échangeant

des caresses.

Combinaison des étapes 1

& 2

Deux

chevaux au relais ou à la ferme (circa 1637,

Benesch, B 461, circa 1629, Schatborn & Hinterding,

D 460), {Rijksmuseum, Amsterdam}. Deux chevaux

tirant une carriole arrivent pour se

reposer. Le conducteur place une

couverture sur les chevaux tandis qu'une

femme donne un fruit à manger à l'un

d'eux. Cette

étude est particulièrement remarquable car

elle combine les deux méthodes

caractéristiques de la première étape et la

seconde étape de la technique d'étude de

Rembrandt pour représenter une scène éphémère.

Dans un premier temps, Rembrandt réalise la

partie quasi-statique, ou "arrêt sur image",

qui lui permet de structurer son dessin. Cette

première étape comprend la carriole, le

cocher, la couverture et la femme, représentés

de manière très simple et sans aucun détail.

Au second plan, il dessine ensuite la tête du

cheval en train de manger le fruit offert par

la femme, correspondant à l'étude du mouvement

de la première étape. Pour suggérer le

mouvement, Rembrandt dédouble et même triple

le tracé de la tête du cheval, montrant ainsi

l'animal attrapant le fruit et commençant à le

mâcher. Il s'agit là d'un exemple de repentir

utilisé pour exprimer le mouvement, une

technique également observable dans les

dessins Couple

de campagnards dansant et Un

homme aide un cavalier à monter

sur son cheval. Le dédoublement pour indiquer le

mouvement était déjà employé à l'époque

paléolithique et néolithique (par exemple dans

l'art de l'Égypte ancienne). Enfin, Rembrandt

traite en détail l'expression de la tête du

cheval au premier plan, ainsi que son encolure

et ses quatre pattes, ce qui correspond à la

seconde étape de sa méthode d'étude. Il

convient de souligner, une fois de plus, les

extraordinaires facultés de mémorisation et

d'analyse de Rembrandt, qui parvient à

capturer en quelques secondes une scène

éphémère avec une telle précision.

Troisième

étape

Le vilain

garçon (circa 1635, Benesch, B

401, Schatborn &

Hinterding,

D 238), {Kupferstichkabinett, Berlin}.

Ce dessin correspond à la troisième

étape de l'évolution artistique de

Rembrandt. L'artiste a résolu les

problèmes de construction, de

mouvement et d'expression des

personnages. Il utilise les ombres et

les lumières pour créer une impression

de volume. Pour renforcer le

caractère violent et éphémère de la

scène, Rembrandt représente la chaussure

de l'enfant qui vient de se détacher de

son pied et qui est en train de tomber.

Bien qu'il porte une grande attention au

mouvement des deux femmes et de

l'enfant, ainsi qu'à l'expression des

visages des femmes et des trois enfants,

il esquisse très succinctement les mains

des femmes et surtout leurs pieds.

Rembrandt concentre ainsi son travail

sur la partie du dessin destinée à

capter l'attention du spectateur et à

exprimer le caractère dramatique de la

scène.

Le soldat au bordel ou Le

soldat à la taverne

(circa 1642-43, Benesch, B 529),

{collection privée}. Ce dessin est également

appelé Le fils prodigue en

compagnie des femmes légères ou Le fils prodigue

à la taverne. Cependant,

l'homme porte une dague à

sa ceinture et son épée

est posée le long du

fauteuil, à droite du

dessin, ce qui rend peu

probable l'identification

avec le fils prodigue. Ce dessin illustre

la troisième étape de la

méthode de Rembrandt et se

présente comme un tableau

miniature. On remarque la

liberté du trait et la

simplicité des décors, car

ce qui intéresse l'artiste,

c'est avant tout de recréer

l'atmosphère et l'expression

des personnages en train de

s'amuser.

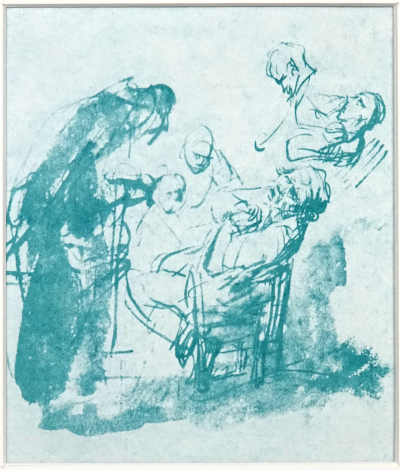

L'ange

quitte Tobit et sa famille

(1641), {Rijksmuseum,

Amsterdam}.

L'archange Raphaël quitte

Tobit et sa famille après

avoir guéri la cécité du

père de Tobit. La famille

remercie l'ange, qui

s'envole et disparaît. Dans cette gravure très

aboutie, Rembrandt reprend

l'étude de l'ange du dessin Le

sacrifice de

Manoach. Cette gravure

correspond à la troisième étape

de son évolution artistique et

constitue une variante de la

peinture de 1637 intitulée L'ange

quitte Tobit

et sa famille. L'une des

particularités de Rembrandt est

sa capacité à s'intéresser à un

même sujet pendant plusieurs

années, en proposant des

représentations très

différentes. Dans cette gravure,

il se concentre sur la famille

de Tobit et l'expression des

personnages. Notons que pour

Rembrandt, le petit chien

symbolise la loyauté de la

famille envers l'archange

Raphaël, alors que, dans la

Bible, le chien est perçu comme

un animal néfaste et mal réputé.

Cela démontre que lorsqu'il

dessine une scène biblique,

Rembrandt y imprime sa

personnalité et fait toujours

prévaloir son point de vue sur

les conventions généralement

admises. Rembrandt ne représente

que la partie inférieure de

l'ange en plein envol, suggérant

ainsi sa disparition rapide aux

yeux de la famille de Tobit et

du spectateur, témoins d'une

scène éphémère. Même l'âne

semble estomaqué par l'envol de

l'ange, renforçant l'effet de

surprise et de stupeur.

Jeune

femme allongée,

probablement Hendrickje

Stoffels (circa 1655-56,

Benesch, B 1103, circa 1654,

Schatborn

&

Hinterding,

D 441), {British Museum,

Londres}. Ce dessin est

réalisé au pinceau et à

l'encre et est l'un des

chefs-d'œuvre

de Rembrandt. Il permet de

se rendre compte de ce que

Rembrandt pouvait réaliser

lorsqu'il avait fini de

résoudre les difficultés

préliminaires. On peut

pratiquement retrouver

l'ordre des coups de pinceau

en fonction de la charge

d'encre qui reste dans le

pinceau.

Garder

la construction la plus

ouverte possible

La passion de Rembrandt

pour la liberté a

fortement influencé sa

manière de dessiner.

L'une des

caractéristiques de son

trait est en effet la

liberté de son tracé,

parfois imprévisible.

Pour préserver cette

spontanéité, Rembrandt

s'efforce de maintenir

la construction de son

dessin aussi ouverte que

possible. On parle de

"fermer" la construction

d'un dessin lorsque les

premiers traits posés

contraignent la suite de

l'élaboration. Par exemple,

on peut esquisser une tête

par un ovale pour une

construction rapide en phase

préliminaire, mais il ne

faut pas commencer par un

ovale si l'on souhaite

réaliser un portrait

détaillé. De même, lorsqu'on

dessine une scène avec

plusieurs personnages, il

est préférable de placer

d'abord les personnages

avant d'ajouter le décor en

arrière-plan. Pour conserver

la liberté du trait, il est

essentiel de retarder au

maximum l'introduction des

contraintes lors de

l'élaboration du dessin.

Pour illustrer ce principe,

nous présenterons une étude

préparatoire pour la

peinture Saint

Jean-Baptiste prêchant. Nous montrerons

comment Rembrandt procède

lorsqu'il focalise son

intérêt sur un personnage

particulier au sein d'un

groupe.

Etude

préliminaire (circa

1637, Benesch, B139A),

{Collection privée} pour

le tableau Saint

Jean-Baptiste prêchant. À cette étape du

travail, Rembrandt dessine

les têtes sous forme

d’ovales, car il ne

cherche pas encore à en

représenter les détails ni

à réaliser des portraits.

Il place d'abord les

personnages ou les groupes

de personnages, puis

positionne les éléments du

décor. Ce dessin

correspond à la première

étape d'étude de

Rembrandt. En bas du tableau,

à droite, il suggère la

présence d'une femme assise

avec un enfant sur ses

genoux, pour lesquels il

réalisera par la suite

plusieurs études. Nous

présenterons deux de ces

études: Etudes

de femme

assise.

Lorsqu'il focalise

son intérêt sur un

personnage

particulier au sein

d'un groupe, il est

très intéressant

d'observer comment

Rembrandt dessine ce

groupe tout en

évitant de fermer la

construction de son

dessin. Nous

présenterons les deux

dessins Guidé par un

ange, Loth et sa

famille quittent

Sodome et Loth et ses

filles, dans lesquels

Rembrandt se concentre

sur les personnages

principaux, en

particulier sur celui de

Loth. Dans les deux

œuvres, il met

habilement en valeur les

figures principales tout

en permettant aux

éléments environnants de

rester plus vaguement

définis, créant ainsi

une composition

dynamique et ouverte.

Cette approche met en

avant les personnages

centraux sans limiter la

fluidité de la scène,

ajoutant un sentiment de

mouvement et de

spontanéité aux dessins.

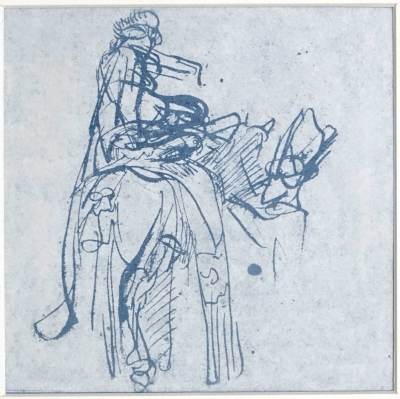

Guidés par

un ange, Loth

et sa famille

quittent

Sodome

(circa 1636,

Benesch B

129),

{Albertina,

Vienne}.

Guidés

par

un ange, Loth,

sa femme et

ses filles

quittent

Sodome, vouée

à la

destruction

par Dieu.

L'ange les

avertit de ne

pas se

retourner ;

cependant, la

femme de Loth,

qui bravera

cet

avertissement

pour regarder

en arrière,

sera

transformée en

statue de sel.

Loth et ses

filles se

réfugieront

ensuite dans

une grotte

(voir le

dessin suivant

Loth

et ses filles).

Pour

préserver

l'ouverture de

sa

composition,

Rembrandt

commence par

dessiner le

personnage de

Loth, très

abouti avec

des ombres

marquant les

volumes.

Ensuite, il

représente

l'ange et la

femme de Loth

qui

l'entourent et

le guident,

pour

finalement

esquisser de

manière

succincte les

deux filles

qui les

suivent. Ce

dessin

constitue un

excellent

exemple de

feuille

d'étude,

révélant les

trois étapes

caractéristiques

du travail de

Rembrandt. Un

autre point

intéressant

est la

question de

l'attribution

de ce dessin.

En effet, au

verso de la

feuille se

trouve un

dessin réalisé

probablement

une dizaine

d'années

auparavant par

un élève de

Lastman. Cela

a conduit

certains

experts à

émettre

l'hypothèse

que ce dessin

pourrait ne

pas être de

Rembrandt

lui-même, mais

plutôt une

copie réalisée

par Govert

Flinck (?) ou

Jan Victors

(?) dans les

années

1640-45. La

légende

raconte que

lorsque

Rembrandt prit

cette feuille

pour dessiner,

un de ses

élèves lui dit

: « Non

Maître, ne

prenez pas

cette feuille

pour dessiner,

sinon dans

trois cents

ans, des

experts

pourraient

déclasser

votre dessin !

». Rembrandt

haussa les

épaules et

réalisa tout

de même son

dessin.

Loth

et ses filles

(circa 1636, Benesch, B

128, circa 1638,

Schatborn

&

Hinterding,

D 57), {Klassik

Stiftung, Weimar}. Après avoir

quitté Sodome, détruite

par Dieu, Loth et ses

filles se réfugient dans

une grotte où se trouve du

vin, placé là par la

volonté divine. Les deux

filles se retrouvent

seules avec leur père, car

leurs fiancés ont refusé

de les suivre. Craignant

de ne pas avoir de

descendance dans ce lieu

isolé, l’aînée décide

d'enivrer son père afin

qu'il la rende enceinte et

convainc sa sœur cadette

de faire de même. De cette

relation incestueuse

naîtront deux fils : Moab,

fondateur du royaume des

Moabites, et Ben-Ammi,

fondateur du royaume des

Ammonites. Le dessin

représente la fille aînée

incitant son père à boire

en lui tendant la coupe,

tandis que Loth, déjà

enivré, commence à

vaciller. Pour préserver

l'ouverture de sa

composition, Rembrandt

commence par dessiner Loth

de manière très aboutie, à

l'exception de ses jambes,

esquissées de façon plus

succincte. Ensuite, il

dessine le visage

expressif et la main de la

fille aînée qui pousse son

père à continuer de boire.

Enfin, il esquisse la

silhouette de la fille

cadette et ajoute quelques

éléments de décor. Ce

dessin est un magnifique

exemple de feuille d'étude

montrant les trois étapes

caractéristiques du

travail de Rembrandt. Il

fut précédé d'un dessin

plus abouti, Loth

et ses filles (circa 1631),

généralement attribué à

l'école de Rembrandt mais

peut-être de sa main, et

popularisé par la gravure

de Jan van

Vliet

en 1631.

Un

trait parfois

totalement

imprévisible

Enfin, remarquons

que le dessin de

Rembrandt se

distingue également

par un trait au

tracé totalement

imprévisible d'une

virtuosité

remarquable (voir

par exemple Le

sacrice

de Manoach).

Grâce à ce procédé,

Rembrandt suggère ce

qu'il souhaite

représenter sans en

dessiner précisément

les contours.Rembrandt

utilise généralement

cette technique en fin

de réalisation d'un

dessin, afin de

préserver la fraîcheur

et la vitalité qui en

émanent, évitant toute

raideur ou rigidité.

Un exemple frappant de

cette approche se

trouve dans le

portrait de Saskia de

1633.

Portrait de

Saskia (détail

du dessin daté de

1633 et annoté par

Rembrandt, Benesch B

427, Schatborn

&

Hinterding,

D 629),

{Kupferstichkabinett,

Berlin}.

Rembrandt

réalise le portrait

de Saskia le 8 juin

1633, trois jours

après leurs

fiançailles. Ce

dessin, exécuté à la

pointe d'argent sur

parchemin, commence

par la

représentation du

visage, du chapeau

et de la main gauche

de Saskia, suivie de

la main droite. Il

est intéressant de

noter que cette main

droite manque de la

finesse de l'autre et

ressemble davantage à

une main d'homme. Il

pourrait s'agir de la

main de Rembrandt

lui-même, offrant une

fleur à sa fiancée

bien-aimée. Ensuite,

il achève les deux

manches et l'épaule de

l'habit de Saskia par

un tracé aux lignes

totalement

imprévisibles. Ce

trait virtuose suggère

l'épaule et les

manches sans en

dessiner explicitement

les contours,

produisant un résultat

bien plus élégant que

si les manches avaient

été dessinées de

manière

conventionnelle. Cette

manière de dessiner

sans fermer la

construction est

caractéristique de la

période heureuse de la

vie de Rembrandt, où

la spontanéité et la

liberté du trait

traduisent son état

d'esprit.

Attirer

le regard du

spectateur

Pour Rembrandt,

l'important n'est

pas simplement de

dessiner l'ensemble,

mais de se

concentrer sur la

partie du dessin qui

l'intéresse et qui

lui permet

d'exprimer ce qu'il

souhaite. C'est

cette partie qui

doit capter le

regard de

l'observateur (voir

par exemple : Trois

soldats faisant la

bringue avec des

femmes, Les

chevaux au relais, Le vilain

garçon, Accompagné

d'un ange, Loth

quitte Sodome avec

sa famille, Portrait

de Saskia). Cette

manière de traiter

le sujet se retrouve

dans certaines

peintures exécutées

après 1650. Il

convient également

de noter que, dans

le traitement du

sujet dans un dessin

ou une gravure, le

thème devient

secondaire par

rapport à la vie

qu'il insuffle dans

ses œuvres (par

exemple : Omval). Pour

compléter notre

propos, nous

présenterons aussi

la peinture Femme se

baignant dans un

ruisseau et les

études de femme

assise de

Rembrandt, ainsi que

la lithographie La mère

et son enfant de Käthe

Kollwitz et

l'estampe La grande

vague de Kanagawa de

Katsushika Hokusai.

Femme se

baignant dans

un ruisseau

(1654),

{National

Gallery,

Londres}. Dans

cette

peinture,

Rembrandt se

concentre sur

le visage de

la femme

entrant dans

l'eau,

exprimant

ainsi le

plaisir

qu'elle

ressent à

l'idée de se

baigner. Il

porte

également une

attention

particulière

aux

vaguelettes

provoquées par

les jambes de

la femme dans

l'eau du

ruisseau,

suggérant le

mouvement de

son entrée

dans l'eau. Le

visage et les

ondulations de

l'eau sont les

seules parties

du tableau

traitées avec

une grande

délicatesse et

une finition

minutieuse. En

revanche, la

robe est

peinte avec

une grande

virtuosité, à

grands coups

de pinceau et

avec beaucoup

d'empâtement.

La main droite

de la femme,

qui relève la

robe, est

esquissée de

manière

succincte,

mais cette

simplification

ne choque pas

si l'on ne

s'attarde pas

sur les

détails. Cette

manière de

peindre était

totalement

incomprise par

les

contemporains

de Rembrandt,

qui lui

reprochaient

de réaliser

des œuvres

inachevées.

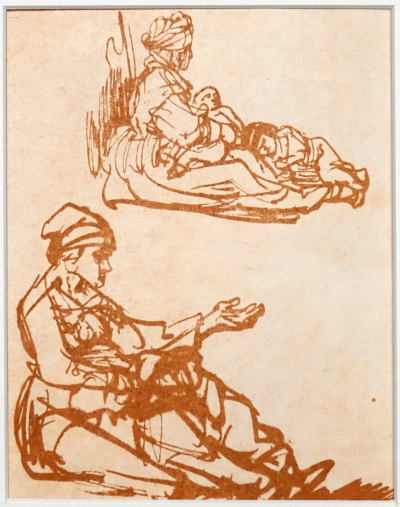

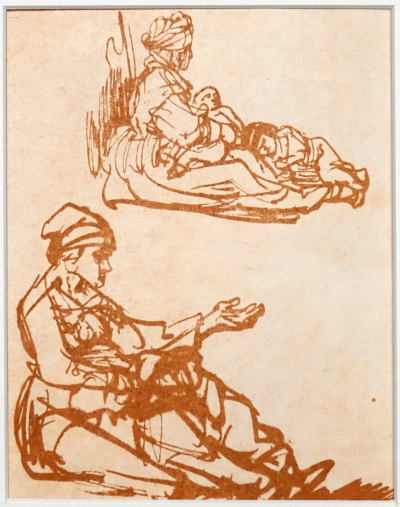

Etudes de

femme assise

(circa 1633,

Benesch, B179,

circa 1639,

Schatborn

&

Hinterding,

D 343), {Musée

du Louvre,

Paris},

utilisée dans

le tableau Saint

Jean-Baptiste

prêchant

.

Rembrandt

lorsqu'il

dessine le

portrait de la

femme assise,

en bas de la

feuille, ne

dessine pas

son visage par

un ovale car

il cherche à

étudier son

expression,

alors qu'il le

fait pour la

femme assise

en haut car il

ne cherche pas

à détailler

son visage et

à étudier son

expression.

Comme

Rembrandt veut

avoir un trait

le plus

continu

possible (il

ne veut pas

dessiner des

fragments de

traits les uns

derrière les

autres), il

lui est

souvent très

difficile de

bien dessiner

par exemple

les mains.

Dans le cas de

l'étude de la

femme du bas,

Rembrandt se

concentre sur

l'expression

de son visage

et sa main

gauche. Notons

que si sa main

gauche n'est

pas très bien

dessinée, elle

traduit

parfaitement à

elle seule le

fait que la

femme est une

pauvre femme

qui quémande

de l'argent ou

de la

nourriture.

Dans l'étude

du haut,

Rembrandt se

concentre sur

la

représentation

des deux

enfants de

manière

beaucoup plus

précise que

dans l'étude

du bas. Ces

deux études de

femme assise

ont été

suivies par

une troisième

étude

différente et

on remarquera

que les trois

études sont

différentes de

la version

finale peinte.

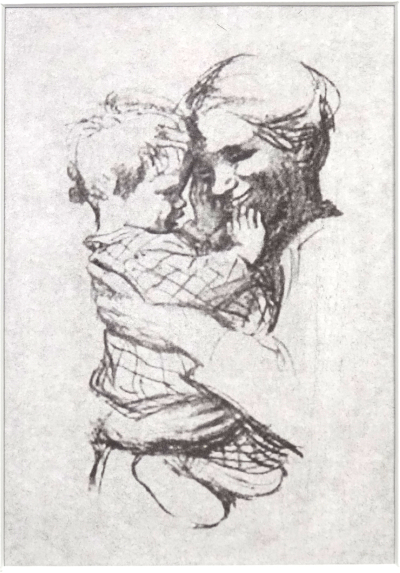

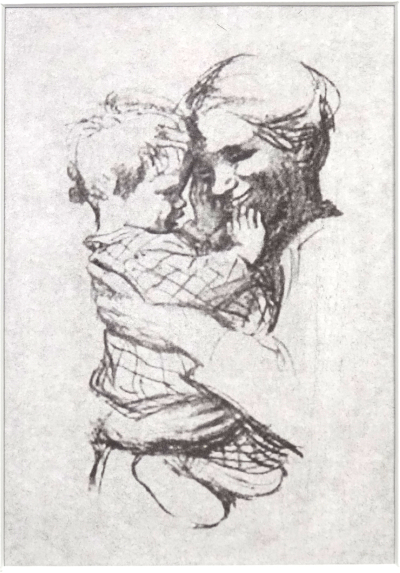

La

Mère

et son Enfant

(1916,

lithographie) de

Käthe Kollwitz est

une œuvre

poignante et

émotive,

caractéristique du

style

expressionniste de

l'artiste.

Kollwitz, connue

pour ses œuvres

sociales et

humanistes,

explore souvent

des thèmes tels

que la souffrance,

l'amour et la

lutte des classes.

Dans cette

lithographie, elle

dessine avec précision

les visages de la

mère et de

l'enfant, ainsi

que les deux mains

de ce dernier.

Elle met en

lumière

l'intensité de

l'amour maternel à

travers

l'expression

profonde et

sensible des

visages. Les

regards des deux

figures, la mère

et l'enfant, sont

au centre de

l'attention. C’est

à travers ces

regards que

l'artiste

communique les

émotions et la

relation intime

qui les unit. La

mère contemple son

enfant avec un

amour

incommensurable et

une tendresse

palpable, tandis

que l'enfant

paraît à la fois

dépendant et

confiant, en

sécurité dans

l'étreinte

maternelle.

L'absence de

détails précis

dans le dessin des

mains de la mère

renforce l'idée

que ce n'est pas

la technique qui

est au cœur de

l'œuvre, mais

l'expression pure

des sentiments.

Cette inexactitude

volontaire peut

être perçue comme

une simplification

destinée à

permettre au

spectateur de se

concentrer sur

l'émotion brute,

sans distraction.

La représentation

de la mère et de

l'enfant,

dépourvue

d'artifice ou

d'embellissement,

confère à l'œuvre

une sincérité et

une universalité

qui transcendent

la technique pour

toucher

directement l'âme

du spectateur.

La

Grande

Vague de

Kanagawa,

estampe de

Katsushika Hokusai

(1831), fait

partie de la

célèbre série Trente-six

vues du Mont

Fuji (Fugaku

sanjūrokkei).

Comme pour

Rembrandt dans le

cas de la gravure

Omval, le

Mont Fuji devient

secondaire ; ce

qui intéresse

Hokusai, c’est

avant tout la

condition de vie

des pêcheurs. Il

représente une

immense vague

déferlante au

large de la baie

de Kanagawa, avec,

en arrière-plan,

le Mont Fuji. Il

est intéressant de

noter que, bien

que le Mont Fuji

soit un symbole

sacré du Japon,

Hokusai met

l'accent sur les

pêcheurs, dont les

frêles

embarcations

luttent contre

l'immensité de la

mer et la

puissance de la

vague. Cela

reflète une forme

d'humanisme, où

les conditions de

vie difficiles des

pêcheurs, issus de

classes sociales

modestes, sont

magnifiées au même

titre que le Mont

Fuji, sacré mais

lointain. En

représentant la

lutte des pêcheurs

contre les forces

de la nature,

Hokusai élève ces

figures populaires

à un rang presque

mythologique, leur

conférant une

dignité

remarquable par la

puissance de sa

représentation.

Par son mouvement

dynamique et sa

profondeur, la

composition de

Hokusai est un

chef-d'œuvre de

l'art japonais de

l'époque Edo. La

grande vague, avec

son énergie

vibrante et sa

forme abstraite,

est devenue l'une

des images les

plus

reconnaissables de

l'art japonais et

de la gravure sur

bois.

Pour illustrer

l'ensemble de

ce que nous

venons de

développer,

nous

présentons l'

Etude

pour

la lamentation

de Jacob.

Etude pour

la lamentation

de Jacob

(circa 1635,

Benesch, B 95,

Schatborn

&

Hinterding,

D 40),

{Kupferstichkabinett,

Berlin}.

Ce dessin

incarne

parfaitement

la démarche

artistique de

Rembrandt et

illustre les

principes que

nous avons

précédemment

développés.

Jacob,

petit-fils

d'Abraham, a eu

douze fils qui

fonderont les

douze tribus

d'Israël. Il

se lamente car

le Seigneur a

détruit toutes

ses demeures.

Il est représenté

dans une

posture de

lamentation

intense,

suppliant un

spectre qui

apparaît dans

sa détresse.

Convaincu

qu'il s'agit

d'une vision

de Dieu, Jacob

est en réalité

confronté au

spectre de son

frère jumeau,

Esaü. La

vision du

spectre de

Dieu aurait

provoqué sa

mort, Jacob

est connu pour

être le père

de Joseph,

lequel fut

accusé à tort

par la femme

de Potifar

d'avoir tenté

de la séduire.

À travers

cette étude,

on retrouve

l'exceptionnelle

maîtrise du

trait propre à

Rembrandt :

une liberté

d'exécution

qui préserve

la fraîcheur

du dessin tout

en conservant

une puissance

émotionnelle

remarquable.

Les contours

demeurent

ouverts, ce

qui permet de

suggérer les

formes sans

les figer,

renforçant

l'impression

de mouvement

et de

spontanéité.

Le tracé est à

la fois

dynamique et

subtil,

permettant de

faire émerger

les émotions

de manière

presque

instinctive.

Cette

virtuosité

contribue à

l'humanité qui

se dégage de

l'œuvre,

témoin de la

profondeur

artistique de

Rembrandt.

L'évolution

du trait de

Rembrandt

Comme indiqué

précédemment,

l'utilisation d'un

trait au tracé

totalement

imprévisible est

caractéristique de

la période heureuse

de la vie de

Rembrandt. Son style

évolua

considérablement

vers la fin de sa

vie, notamment après

1655. Après son

déménagement en

1660, alors que sa

presse avait été

saisie, Rembrandt

produisit très peu

de gravures. Il est

également possible

que sa production de

dessins ait diminué,

d'autant plus qu'il

nous reste peu de

dessins

correspondant à

cette période. Cette

évolution

stylistique

s'accentua après la

mort d'Hendrickje

Stoffels en 1663. Pour

illustrer cette

évolution du trait de

Rembrandt, nous

présenterons le dessin

Diane

et Actéon.

Diane et

Actéon,

(circa 1662-65,

Benesch – B

1210, circa

1656, Schatborn

&

Hinterding,

D 161),

{Kupferstichkabinett,

Dresde},

est probablement

l'un des

derniers dessins

connus de

Rembrandt. Dans

sa période

tardive, il

aborde une

nouvelle fois ce

thème, en

réalisant une

transposition

libre d'une

gravure

d'Antonio

Tempesta

(1555-1630). Bien

que le dessin

conserve une

grande liberté

d'exécution, il se

simplifie

considérablement :

les courbes sont

souvent remplacées

par des lignes

droites, et le

trait devient plus

raide, anguleux et

rudimentaire.

Rembrandt utilise

plus volontiers le

roseau ou le

bambou, qui

permettent

d'obtenir un tracé

à la fois

vigoureux et très

nuancé. On

remarque

l'extraordinaire

efficacité avec

laquelle il

représente les

têtes et les

visages de Diane

et de ses

suivantes. Après

la mort

d'Hendrickje

Stoffels et toutes

les épreuves qu'il

avait traversées,

Rembrandt,

désormais au-delà

de la douleur,

cherche à éviter

tout superflu

brillant,

privilégiant la

simplicité et

l'essentiel. Les

traits au tracé

imprévisible, si

caractéristiques

de ses périodes

antérieures,

disparaissent de

ses dessins

tardifs. Cette

évolution

stylistique fut

peut-être

amplifiée par des

problèmes de santé

ou de vision, et

elle se manifeste

également dans ses

peintures.

Cependant, ce

style dérouta ses

admirateurs, qui

considéraient

alors ses œuvres

comme inachevées

et ne désiraient

plus les acheter.

Pourtant,

Rembrandt, détaché

de l'avis de ses

clients

potentiels,

poursuivait sa

quête artistique

personnelle.

La

perception et la

représentation du

volume par Rembrandt

Comme nous l'avons

indiqué

précédemment,

Rembrandt ne

dessinait jamais

deux fois les scènes

qu'il étudiait de la

même manière. La

version finale de la

scène qu'il

souhaitait

représenter était

toujours différente

des études

préparatoires qu'il

avait réalisées.

Cette méthode de

travail lui

permettait

d'appréhender le

sujet ou la scène en

volume, renforçant

ainsi la

compréhension

spatiale de son

motif. Arnold

Houbraken (1660–1719)

rapporte à ce propos :

«

Il lui arrivait

fréquemment

d'esquisser un

visage de dix

manières avant de le

reproduire sur la

toile ». En tant que

dessinateur, graveur

et peintre, Rembrandt

a toujours cherché à

restituer le volume de

la scène représentée,

de manière à donner au

spectateur

l'impression

d'observer non pas une

image figée et

projetée en deux

dimensions, mais une

scène vivante,

naturelle et donc plus

humaine. Très tôt, il

comprit que l'un des

moyens de résoudre ce

problème était

l'utilisation du

clair-obscur et, plus

largement, du jeu des

ombres et des

lumières. Cela

apparaît déjà

clairement dans la

peinture La parabole

du riche idiot

(Gemäldegalerie,

Berlin), réalisée en

1627, soit trois ans

après la création de

son atelier à Leyde.

Pour accentuer l'effet

de volume dans ses

peintures, Rembrandt

représente très

souvent les

arrière-plans de

manière floue,

renforçant ainsi

l'illusion de

profondeur.

Le portrait de Jan

Cornelis Sylvius est

l'exemple le plus

extraordinaire des

recherches de

Rembrandt en gravure

visant à donner au

spectateur une

impression de volume,

de vie et de naturel.

Portrait

de Jan Cornelis

Sylvius,

Rembrandt (1646)

{Rijksmuseum,

Amsterdam}.

Pour accentuer

l'impression de

volume, Rembrandt

impose au spectateur

un angle de vision

précis en dessinant

la perspective de la

coupe (ou du biseau)

du passe-partout.

Ainsi, le spectateur

se trouve légèrement

en contrebas, sur la

droite par rapport à

Jan Cornelis. La

lumière, quant à

elle, provient

également de la

droite, mais d'une

source placée plus

haut que le modèle.

Afin de

renforcer l'effet de

relief, Rembrandt fait

littéralement sortir du

plan de l'image la main

droite, le livre et la

tête de Jan Cornelis, en

projetant leurs ombres

sur le passe-partout. Ce

procédé confère au

portrait une impression

saisissante de vie et

d'humanité. Rembrandt

parvient ainsi à

transcender l'anecdote

pour créer une œuvre qui

dépasse la simple

projection sur la

feuille de papier.

Les

catalogues des

dessins de

Rembrandt

(Un

exemple de

problème

d'attribution)

Les deux

catalogues les

plus complets des

dessins de

Rembrandt sont le

catalogue d'Otto

Benesch (The

Drawings of

Rembrandt,

1973), en six

volumes, et le

catalogue de Peter

Schatborn et Erik

Hinterding (Rembrandt,

tous les dessins

et toutes les

eaux-fortes,

2019). Il existe

également de

nombreux autres

catalogues, plus

partiels, que nous

ne citerons pas

ici.

Comme indiqué

précédemment, la

plupart des

dessins de

Rembrandt ou de

son cercle

d'élèves n'étaient

généralement ni

datés ni signés,

ce qui rend leur

datation et leur

attribution

extrêmement

difficiles à

établir avec

certitude.

Le catalogue de

Benesch (1973)

fournit pour

chaque dessin une

description, un

historique, ainsi

que les raisons de

l'attribution à

Rembrandt. Le

catalogue de

Schatborn et

Hinterding (2019)

est une révision

et une mise à jour

de celui de

Benesch (1976),

utilisant les

critères expliqués

dans Schatborn

& van Sloten

(2014). Ce dernier

est destiné à un

large public et ne

contient ni

description, ni

historique, ni

explication des

raisons de

l'attribution à

Rembrandt pour

chaque dessin.

Le principal

problème des

catalogues de

Schatborn (1985)

et de Schatborn

& Hinterding

(2019), basés

sur les critères

de Schatborn

& van Sloten

(2014), est

qu'ils ne

tiennent pas

compte de deux

caractéristiques

fondamentales de

la manière de

dessiner de

Rembrandt. La première

caractéristique

concerne la manière

dont Rembrandt

aborde un sujet :

lorsqu'il découvre

un sujet, il

commence par en

étudier les

proportions et le

mouvement. Si le

sujet est en

mouvement lent, il

réalise un "arrêt

sur image" (par

exemple, Couple

de mendiants

avec un chien). Mais si

le sujet est en

mouvement rapide, il

opte pour une

superposition

d'images qui

décrivent le

mouvement (par

exemple, Couple

de campagnards

dansant, Un

homme aide un

cavalier à

monter sur son

cheval, Trois

soldats

faisant la

bringue avec

des femmes, Deux

chevaux au

relais ou à la

ferme,

Le

cheval

qui mange un

fruit dans la

main de la

femme). La

seconde

caractéristique

négligée est que

Rembrandt ne

dessinait jamais

un même sujet de

la même manière

deux fois de

suite. Autrement

dit, il ne copiait

jamais un dessin

ou une gravure, ce

qui lui permettait

de maintenir une

grande spontanéité

et une fraîcheur

du trait, que ce

soit dans ses

dessins, ses

gravures ou ses

peintures.

Il est très

intéressant

d'observer

comment ces

deux lacunes

peuvent

influencer les

conclusions et

les

déductions, en

prenant

l'exemple du

dessin Un

homme

aide un

cavalier à

monter sur son

cheval.

Ce dessin

combine les

deux méthodes

de la première

étape : il

présente un

"arrêt sur

image" pour la

partie quasi

statique, avec

le cheval et

l'homme aidant

le cavalier,

et une

superposition

d'images qui

décrit le

mouvement du

cavalier

enjambant la

selle pour

monter sur le

cheval (voir

page 19). Sur le

verso, Rembrandt a

dessiné un cavalier

avec un carquois,

suggérant

qu'immédiatement

après avoir

réalisé cette

étude, il tourna

la feuille et

dessina un

cavalier coiffé

d'un chapeau à

plumes, sur son

cheval.

Cavalier avec

un carquois,

(circa

1662-65,

Benesch – B

1210), {Rijksmuseum,

Amsterdam}.

Ce

croquis sera

plus tard

utilisé par

Rembrandt dans

la gravure Le

baptême de

l'eunuque

(1641).

Pour préserver

la fraîcheur

et la

spontanéité du

trait,

Rembrandt

grava une

variante du

croquis Un

cavalier avec

un carquois,

sans inverser

le dessin.

C'est la

méthode de

travail

typique de

Rembrandt.

Concernant le

dessin Un

homme

aide un

cavalier à

monter sur son

cheval,

Schatborn

(1985, page

46) n'écrit

pas : « Rembrandt

a

réalisé une

très belle

étude de

mouvement d'un

cavalier

montant à

cheval

», mais il

conclut plutôt

que « Rembrandt

a

essayé de

dessiner un

cavalier

montant à

cheval, mais

il ne semble

pas avoir

trouvé une

solution...

». Il est

intéressant

d'analyser les

conséquences

de cette

incompréhension

initiale. En

effet,

Schatborn en

déduit que « Ceci

montre

que Rembrandt

n'a pas

dessiné

d'après le

modèle mais a

travaillé de

mémoire...

» et pour

expliquer le

dessin du

cavalier sur

le verso de la

feuille, il

affirme : « Le

dessin

fait au verso

n'est pas de

Rembrandt,

mais a été

ajouté par un

marchand pour

rendre le

croquis du

cavalier

montant à

cheval plus

attrayant pour

le vendre !

» Donc, Schatborn

(1985)

n'attribue pas

le dessin Un

cavalier avec

un carquois à

Rembrandt, et ce

croquis ne

figure pas dans

le catalogue des

dessins de

Rembrandt de

Schatborn et

Hinterding

(2019). La

légende raconte

qu'après avoir

fini ces

croquis,

Rembrandt se

rendit dans une

taverne avec

l'un de ses

élèves. Ce

dernier, après

avoir observé

les croquis, dit

à Rembrandt : «

Maître,

vous devriez

expliquer vos

croquis et

votre méthode

de travail,

car un jour un

expert

pourrait

écrire » :

« Rembrandt

a essayé de

dessiner un

cavalier

montant à

cheval, mais

il ne semble

pas avoir

trouvé une

solution...» La

réponse de

Rembrandt ne

nous est pas

parvenue, mais

elle est facile

à imaginer. En

effet, Rembrandt

et son cercle

d'élèves

n'avaient guère

de considération

pour les

critiques d'art,

qui, ne

pratiquant

eux-mêmes ni le

dessin, ni la

gravure, ni la

peinture,

croyaient être

connectés à une

vérité

supérieure (voir

le dessin Satire

du critique

d'art)

Ces exemples

permettent de

comprendre la

difficulté

d'attribution

des dessins à

Rembrandt ou à

ses élèves,

ainsi que la

fragilité

possible des

conclusions

des experts.

Ils montrent

également

qu'il n'est

pas inutile de

savoir

dessiner pour

saisir

pleinement les

dessins et la

méthode de

Rembrandt, en

particulier

pour

distinguer une

étude de

mouvement d'un

dessin achevé.

Satire du

critique d'art,

(c. 1644,

Benesch –

A35a, c. 1638,

Schatborn

&

Hinterding, D

318),

{Metropolitan

Museum of Art,

New York}. Il

s'agit d'une

caricature du

critique

d'art,

dessinée par

Rembrandt ou

l'un de ses

élèves. Ironie

de l'histoire

des

attributions :

Benesch (1973)

attribue ce

dessin à un

élève de

Rembrandt,

tandis que

Schatborn

&

Hinterding

(2019)

l'attribuent

directement à

Rembrandt.

Références

pour ce

paragraphe :

- Benesch

O., 1973, The

Drawings of

Rembrandt (six

volumes),

Phaidon

- Schatborn

P., 1985, Catalogue

of the Dutch

and Flemish

Drawings in

the

Rijksprentenkabinet,

Volume 4,

Rijksmuseum,

Amsterdam,

page 46

- Schatborn

P. & van

Sloten L.,

2014, Old

drawings, new

names,

Uitgeverij de

Weideblik,

Varik and the

Rembrandt

House Museum

- Schatborn

P. &

Hinterding E.,

2019, Rembrandt,

tous les

dessins et

toutes les

eaux fortes,

Taschen

|